7月19日(土)から10月13日(祝・月)足利市立美術館で、菊地武彦氏の初の大規模展が開催されている。足利市を拠点に抽象画家として活動する菊地武彦氏。その1990年代から現在の作品を通観する形で、絵の始まりである「線を引くこと」をテーマとした大型作品約40点が展示されてる。同展覧会ではこれ等の作品をアナムネーシス(想起すること)というコンセプトでくくり、平面絵画、屏風形式の作品に加え、インスタレーションなどを題名や主題ごとに展示している。

展示は、今を見せるとして、近作《喫水線》シリーズからスタート。色から感じるある種の気分やイメージと、伸びやかな線により、新しい何かが現れくるよう。初期の《線の気韻》シリーズは直線を基準とした作品群。《土の記憶》シリーズは、意思を込めて引いた線と、重力に任せて絵の具が流れる偶然の形、その両方が混ざり合う世界を作りだしている。

また、初期作品から登場する、画面に貼り付けている段ボールなどのコラージュは「自分の意思以外の要素を取り入れることで、作品に内包するものが豊かになると考えて」とのこと。

インスタレーションの《ディスタンス》は、東日本大震災をきっかけに菊地氏が考えていた、自分がいる場所と震災の起こった場所の物理的距離と、意識上の距離をテーマとした作品。《古民家に棲む》は、2018年に足利市伊勢町のK邸で行われた展示が元になっており、リスペクトしてる古民家に菊地氏の作品をしのばせている。古民家の歴史ある空間と現代の作品の出会いによって、時間を超えた新たな感覚が生まれることを意図している。

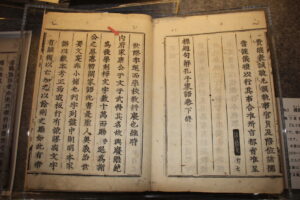

さらに作品以外に、菊地氏が独自に行った画材の研究の展示スペースも設けられ、岩絵具やメディウムによる、日本画で使われる原料を中心に展示している。

その他、関連プログラムとして、生徒や学生を対象(大人もOK)とした講演《国語、数学、理科、社会・美術の中で考える》、菊地武彦×水野暁(画家)×川島健二(民俗学者)による《トークセッション リアリティをめぐるいくつかの試み》、講演とワークショップ《絵の具ってなに?ー古代の色材からー》などを予定している。