8月19日~28日の10日間、足利市民活動センターで、足利大学非常勤講師・福島二郎氏による企画展『近代化遺産とまちづくり展』が開催された。『土木学会選奨土木遺産』を広く市民に認知してもらうことを目的に、栃木県内の選奨土木遺産や足利市内の近代化遺産についての紹介をパネル展示で行った。

土木学会選奨土木遺産とは

2000年にスタートした土木学会選奨土木遺産は、国土や地域の発展に寄与した建造物・構造物で建造から50年以上経過したものを指す土木遺産の中から、公益社団法人土木学会(歴史的な土木構造物を顕彰する団体)が、技術的・意匠的・系譜的評価が高いものを全国から毎年20件程度選び、顕彰し公表している。福島氏は、同学会に所属し、選奨土木遺産の関東支部・選考委員長を8年間務めている。

土木遺産の認定制度の目的

同遺産の認定制度は、土木事業が国土・地域社会に果たしてきた役割の文化的評価をピーアールすることを目的としている。また、土木技術者に対しては、自ら造ったものが認定されることにより、仕事へのやり甲斐に繋げ、さらに現存する土木遺産を通し、先輩技術者への尊崇の念を想起することにもなる。地域づくりの活用面としては、社会的資産と認定された土木遺産が増えることで、それらを生かした地域性溢れるまちづくりが期待できる。

選奨土木遺産の選定の基準

同学会では選定に際し評価基準を3つの評価軸を設定している。1つ目『技術評価』は、年代の古さ・規模の大きさ・技術力の高さ。2つ目『意匠評価』は、様式との関わり・デザイン上特筆すべき点・周辺景観との係り・デザインに対する意識の高さ。3つ目『系譜評価』は、地域性(地域のアイデンティティをどれだけ表出しているか)・地元での愛着度・故事来歴の豊富さ・保存状態など。これらの評価を総合的に判断している。

土木が果たした近代化最大いの成果「水」と「電気」

福島氏に企画展の趣旨を伺うと

「土木遺産は人知れず、私たち市民の生活を守ってくれています。土木が果たした近代化最大の成果は、水と電気を下支えしてきたことです。その土木遺産に市民から関心を寄せてもらい、それらの価値を知って欲しいと考えています。」

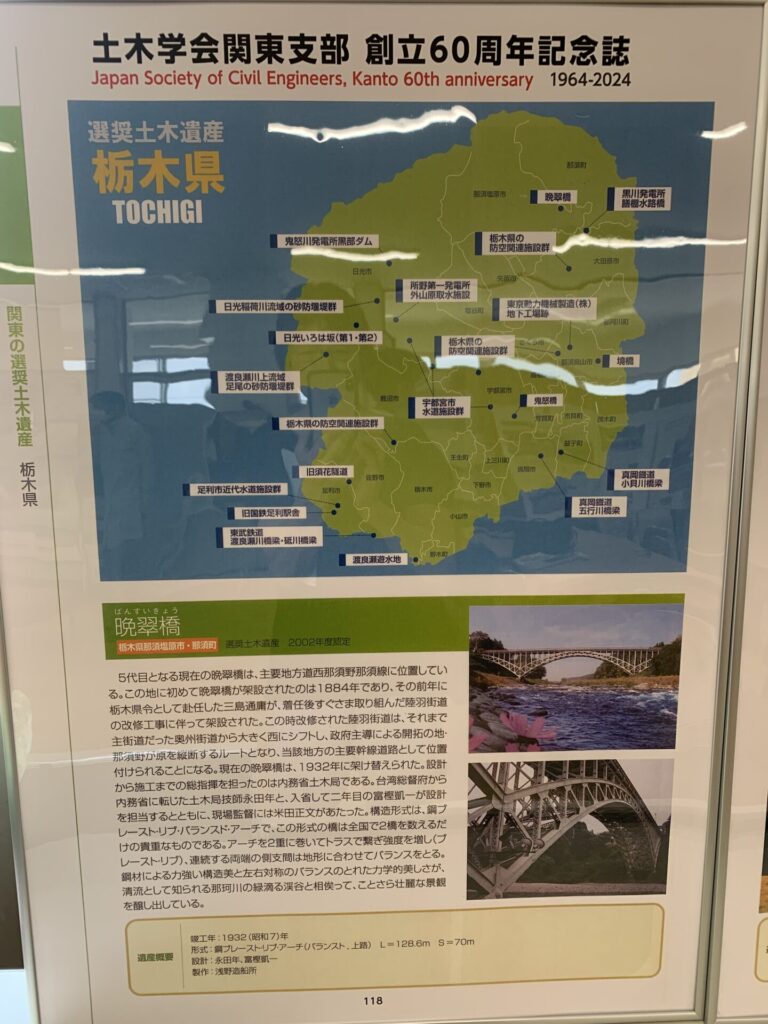

「例えば、選奨土木遺産に2002年度認定された、那須塩原市・那須町の『晩翠橋(ばんすいきょう)』は、1884年に初めて架設され、1932年に現在の橋に架け替えられました。構造形式は鋼ブレースト・リブ・バランスド・アーチで、この形式の橋は全国で2橋のみ、実際に私たちが訪れることができるのは晩翠橋だけです。この構造美と那珂川が醸す景観の美しさも格別で、実に貴重な橋です。これら橋・橋梁・ダム・堰堤などの選奨土木遺産は栃木県内に約20カ所、今後も貴重な土木遺産を知ってもらう機会を設けていきたいと思います。」

豆知識

堰堤(えんてい)→土砂の流出などを防いだりする為に、川や谷に設けられる小規模(高さ15mに満たないもの)な構造物

ダム→河川を横断して流水を貯留する目的で設置された、高さ15m以上の構造物

鉄道→トンネル→橋梁(きょうりょう)

道路→隧道(ずいどう)→橋