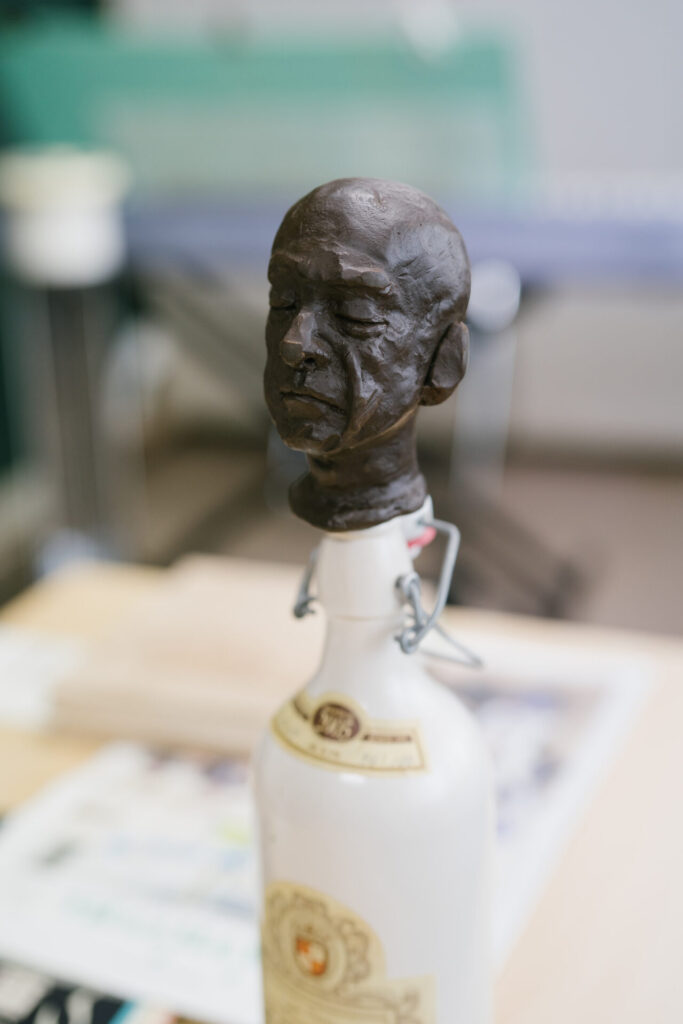

34年前、NHKの講座番組『趣味百科』で見て、与(あたえ)勇輝氏の人形作りに魅せられ、人形の創作を始めた清水さん。可愛いだけじゃない、人の心が宿っているようで、いったい何を考えているのか。それを知りたくなるような人形に惹かれたという。自身の人形も何を考えているのか、問いかけながら創作し、それを表情やポーズで表現しているのだという。

幼少の頃は、祖父と過ごすことが多く、その祖父が趣味でセメントを素材として様々なものを作っていた。「当時戦後の町中には、頭が無くなってしまったお地蔵さまが沢山あり、祖父はその頭を作り替えていたのを覚えています。そのまねをして私も土をこねて遊んでいました。」物作りにはこのころから興味を持っていたようだ。

「高校生の頃までは理数系の科目が好きで、薬科系の進学を目指していました。ところが美術大学に通う従姉妹に誘われ、大学見学に行ったところ、とにかく楽しそうで、一気に美大受験に切り替えて、合格・入学を果たしました。」

卒業後は、体調を壊した祖母の介護をする日々が続き、やがて祖母を看取り、その後は結婚をし足利を離れて信州での生活が長く続いた。

「数年後、足利で内科を開院していた父に、足利に戻るように言われ、家族でこちらでの生活がスタートしました。本当は戻りたくはなかったのです。ですが、あのタイミングで戻らなければ与先生の人形にも出会わず、人形作家の道も歩んでいなかったと思うのです。」

1991年、NHK宇都宮文化センターで与氏の弟子の川本哲子氏に師事、本格的に人形作家として歩み始める。同時期、編み物を習うため、浦和読売文化センターカルチャー講座に通っており、その講師から「ここで『創作人形講座』の講師をやってみないか」との誘いを受けた。「1998年から2020年、コロナ感染症の影響で講座がなくなるまで、約20年間講師を続けてきました。足利でも『いまぁじん』での個展がきっかけとなり、教室を持ち2000年から2022年まで講師をしてきました。また、足利教室では2004年から3年毎にグループ展を開催し、7回目の2022年最終回を迎えました。」

清水さんの創作人形は、時代を映す時事をテーマにすることが多い。東日本大震災のときには、被災した少女、俳優の杉村春子さんが亡くなった時には、ファンだった杉村さんの姿を。また、清水さんの孫が誕生する前は「どんな子でもいい、とにかく元気に生まれて欲しい」と2人の少年を創作したこともある。一体ずつ完成させ、平均で2ヶ月ほどの製作時間を費やす。人形の服も、人間と同様の作り方をして、自分が着ていた服地を使ったり、中には母の服を用いたものもあり、特別な思いを込めた作品も少なくない。

現在は、創作活動は行っていないが、これまでの作品は何体かを手元に残し、販売することも考えているという。5月には、全ての作品が一堂に会す個展が予定されている。この機会に創作人形の世界を覗いてはいかがだろう、静かに語りかけてくる人形の声に耳をすませて。

Profile

しみず ゆきこ/1940年 足利市生まれ。1958年栃木県立足利女子高等学校卒業。1960年女子美術大学短期大学部図工科卒業。1991年川本哲子氏に師事、人形作りを始める。1998年~2020年浦和読売文化センターカルチャー講座の「創作人形講座」の講師を務める。1999年「いまぁじん」(足利市)にて個展。2000年~2020年足利市にて創作人形教室の講師を務める。2000~2006年栃木県芸術祭工芸部門 入選。2004年第58回栃木県芸術祭工芸部門準芸術祭賞 受賞。2004年~2022年足利市にて7回のグループ展を開催。

文/松尾幸子

写真/浦嶋大威介