足利市教育委員会と栃木県中世考古学研究会(大澤伸啓会長)主催のシンポジウム「鉄生産地としての両毛地域を考える」が3月16日、同市相生町の市生涯学習センターで開かれ、県内外から65人が参加。名刀や名物の生産を支えた鉄生産の開始や育まれた状況などについて考えた。

シンポジウムは3月23日まで開かれていた山姥切(やまんばぎり)国広展の開催がきっかけ。同展に合わせて史跡足利学校でも企画展「足利の製鉄と足利学校打の刀」をに開催し、これまでの調査、研究成果などを示した。

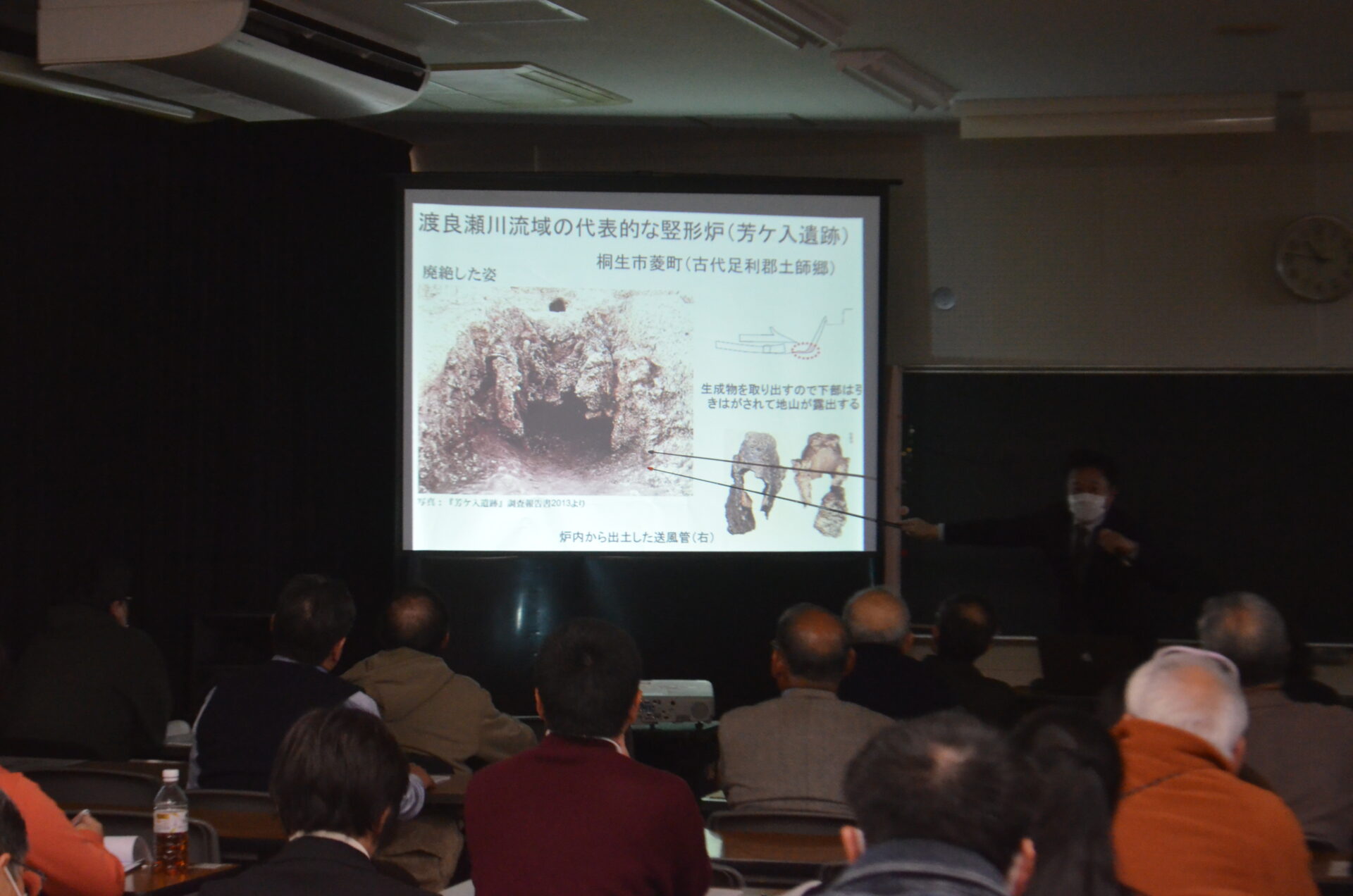

両毛地域は渡良瀬川に大きな影響を受け、製鉄を行うための砂鉄などの原料も同川が運んだものと推定され、同市の製鉄の歴史を考えるためには両毛地域全体の製鉄の歴史を考えることが必要と、各市の調査、研究の状況を報告してもらう場としてシンポジウムを開催した。

当日は「日本刀の成立」、「考古学から見た古代製鉄の様相」をテーマにした基調講演に始まり、桐生、みどり、太田、館林、佐野、足利各市の文化財にかかわる職員などがこれまでの発掘調査や研究で解明された事象などを報告したほか、「両毛地域における鉄生産」をテーマにパネルディスカッションを行い、今後の研究の方向性などを探った。

鉄生産地としての両毛地域を考える・山姥切国広展に合わせシンポジウム・栃木県中世考古学研究会など主催