「The Bridge」

(Bridge Records)

分断の橋

橋を見ると興奮する。そういうフェチからすれば、架替工事中の中橋(足利)はたまらないのではないか。オペの一部始終を眺められるようなものなのだから。渡れない、騒音がうるさいといった意見はネガティブだが、感覚的にはふつうである。その感覚から外れることをフェチと呼ぶ。だが、逸脱にもほどがある。中橋をニューヨークの巨大架橋に見立てたりする例など聞いたことがない。

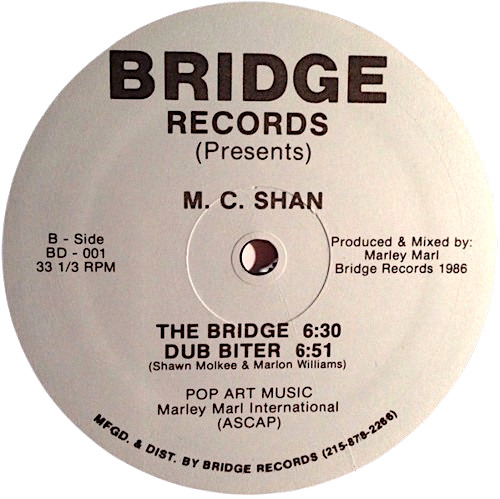

毎日通学で使っていた中橋が、ある日を境にクイーンズブリッジに見えてきた。そういうとき、MC SHANの「The Bridge」(1986年)が耳の裏をざわめかせるのがわかる。我が青春はクイーンズブリッジを讃えるラップとともにあった。

だから工事の一報を耳にし、こころに穴が空くような思いにかられたのである。でも安心しよう、これまでの橋は自転車歩行者道として再利用される。あの三連アーチ構造は県の土木遺産に認定されているほど歴史的に希少らしいが、市民にしてみれば、より身近な精神的支柱としての価値が高い。

それがわたしのばあい、イーストリバーに架かるクイーンズブリッジとの観念的な近似値にもとづく象徴物だったのだから、どれだけ妄想癖があるというのか。当時、物議を醸した「The Bridge」にちなんだストーリーだったが、そこでのリリックのようなハプニングがこの16万人(当時)ていどの街でおこるわけがないー「〽オレたちの縄張りについていまから話そう。すべてはどこからはじまったのか。目前にそびえ立つ橋、それが記念碑だ」(大意)。

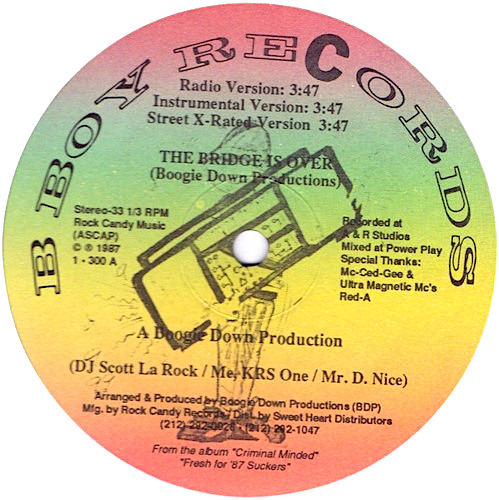

これに対しサウスブロンクスのKRS-ONE(BOOGIE DOWN PRODUCTIONS)はSHANのリリックを、「クイーンズがヒップホップの発祥地だ、と主張している」と“曲解”。「〽“あっち”のヤツらはなんもわかってない」と挑発する「The Bridge Is Over」(1987年)を翌年リリースし、ラップ界初の本格的なビーフ(ケンカ)“The Bridge Wars”を招いた。

ようは“War”という名のプロレスだが、地元レペゼンを対立軸とするラップにとって“仇”こそ不可欠。それを分断によって鮮明にさせるため橋が利用される。この建てつけを使い、市内を南北に分断する渡良瀬川に架けられた中橋に近からずも遠からずの意味をもたせられると、当時のわたしは妄執にとりつかれていたらしい。

だからKRS-ONEが“あっち”とディスした気持ちの百分の一くらいは同意できた。旧市街に住んでいたわたしにとって、“あっち”つまり橋向こうの南岸を見下ろす目は、KRS-ONEのリリックを百分の一ほど希釈したようなものだったのだろう。

事実、あの時代に“あっち”の市民が中橋を渡るとき、それは“街に出かける”ことを意味し、そこに住む若者は“街の子”と呼ばれていたとも聞く。当事者として謙虚に受け止めつつも否定はしない。たぶん、そんなかんじだろうから。それが、イトーヨーカドー(跡地・現アクロスプラザ)が開店した1980年あたりから潮目が変わり、5年後のアピタの出店で“あっち”と“こっち”が完全に入れ替わった。

三連アーチは残り、街の栄枯盛衰をこれからも記憶するのだろう。元街の子としては、向きを逆に設置し直してほしいのだけど。

BOOGIE DOWN PRODUCTIONS

「The Bridge Is Over」

(B-Boy Records)

1987年、3枚めのシングル。相方SCOT“LA ROCK”が同年銃弾に倒れたのを機にSHANとのビーフが収束へとむかう。1990年に初来日。1時間遅れで開演、会場の三分の一ほどしか埋まっていなかったような。邦人ラッパーが頭角を現した時期、そのZEEBRAも敬愛するオリジネイターでさえ不遇の時代だった。クイーンズといえばジャマイカ地区(移民)。ラップ好きの友人に会うため一度だけ、橋の横を走るメトロで行ったことがある。

Profile

若杉実/わかすぎ みのる:足利出身の文筆家。 CD、DVD企画も手がける。 RADIO-i (愛知国際放送)、 Shibuya-FMなどラジオのパーソナリティも担当していた。 著書に『渋谷系』『東京レコ屋ヒストリー』 『裏ブルーノート』 『裏口音学』 『ダンスの時代』 『Jダンス』など。ご意見メールはwakasugiminoru@hotmail.com