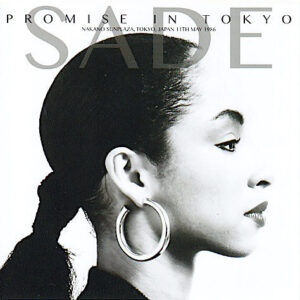

『Cool Struttin’』

(Blue Note)

前衛性の真意

サブカルの聖地ヴィレッジヴァンガード(通称ヴィレヴァン)が業績不振で閉店ドミノらしい。40年も経営していれば、ほころびのひとつやふたつ出てきてとうぜんだが、結果がすべての世界。些細な粗が致命傷になる。

ヴィレヴァンはそもそもジャズ好きの創業者が、ソニー・クラーク(ピアノ)の名盤『Cool Struttin’』(1958年)をお客と共有したいがために開業した本屋だった。店名はおなじく愛聴盤だったソニー・ロリンズ(サックス)の『A Night At The “Village Vanguard”』(1957年)から拝借している。由来となったその同名ライヴハウス(NY)のように生演奏もたのしめる空間をめざした。

ただし、開店からほどなくして夢は散る。現在も営業中の名古屋の一号店は倉庫を改装したものだが、反響音が著しく、近所からのクレームもありライブは断念。それでも特異な趣味性は生かされ、どの街にもある書店になることはなかった。

そのスピリットは創業者をはじめ、日本人が長年注いできたクラークへの愛にも似ている。それは斯界の語り草である“本国では過小評価されてきた日本人好みのピアニスト”というもの。ただしここからは、“本場のリスナーも見抜けなかった才能を評価する日本人”という文脈も読みとれ、ひいてはヴィレヴァン不振の要因にすらみえる。はやい話、“慢心”である。

ある識者もこう指摘するーー「ローカルチェーンだからこそ独占できたサブカル感」。言い得て妙だが、都内初号の下北沢店が街の景観になじんでいたことを例外としないかぎり異論も止められないだろう。ただしアキバ系以降サブカルの質が変容していること、また昨今の再開発で下北の洗練化が加速していることを踏まえれば、識者の意見は整合性がとれなくもない。

いっぽうクラークの日本での人気は、発売元であるBlue Noteのオーナー、アルフレッド・ライオンでさえ「神秘」というほど常識を超えていた。日本独自の文化であるジャズ喫茶の功績との説もあるが、私語厳禁(当時の規則)というある種宗教的な空間に、クラークの精妙な抜き差しがハマっていたことは想像にかたくない。

では母国で過小評価されたのはなぜか。『Cool Struttin’』が発表された50年代はハードバップによるジャズ黄金期。ミュージシャン同士の生存競争も激しく、テクニックだけでは良否は決められない。ようするにスター性だが、クラークにそれが不足していたとみるリスナーが母国では多かったということではないか。

そもそも日本人好みの、と前置きしておきながら、その価値観をアメリカ人に強要するような話であるのがおかしい。おなじ日本人としてジャズファンの熱意に頭が下がるが、アメリカ人にだって好みがあり、クラーク好きも少数派かもしれないがいる。個人主義が徹底している国だけに全体像が見えにくい、そういう話だろう。

ヴィレヴァンは今後オンラインのさらなる強化を掲げているが、茨の道であるのは否めない。善後策がほかにあるともおもえないが、たとえば競合店であり、創業地がおなじ東海(静岡)の駿河屋はその逆、オンラインからリアルへ事業を拡大させた。時代を逆走するようだが、常識の二文字が消された辞書しかあつかわないような彼らにそう指摘したところで、釈迦に説法だろうが。

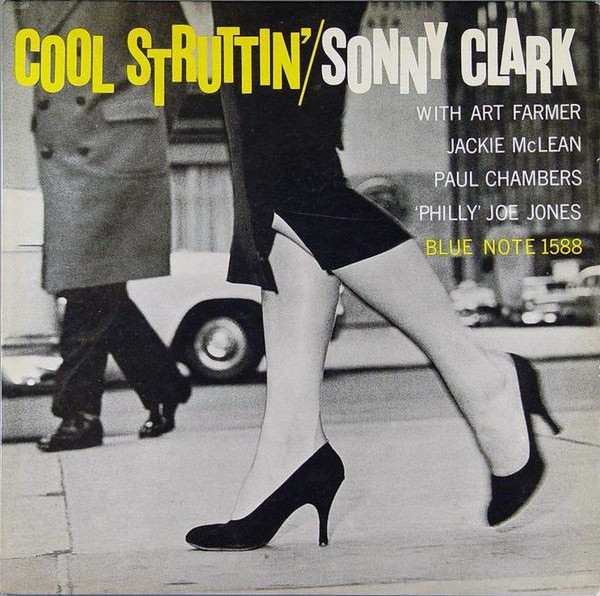

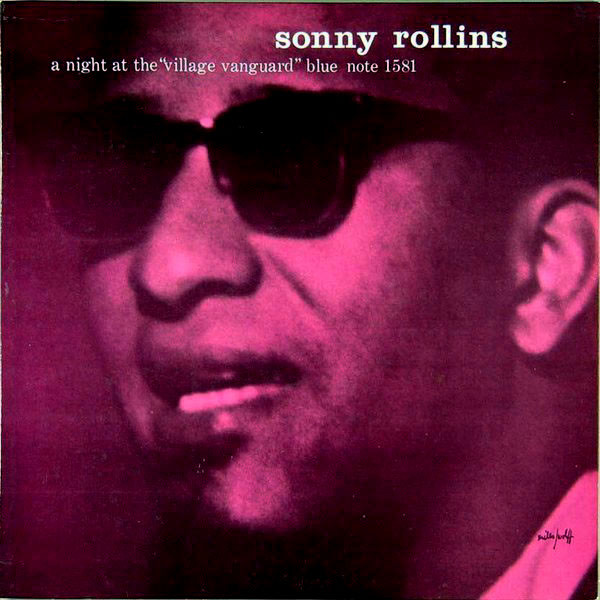

SONNY ROLLINS

『A Night At The “Village Vanguard”』

(Blue Note)

本作派か“サキコロ”(前年作『Saxophone Colossus』)派かにロリンズのファンを分ける名作。本人、店側ともに初のライブ盤となる。ピアノレスによる編成を積極的に敷いてきた彼だが、その効果を鮮明に、闊達なブロウを展開。エルヴィン・ジョーンズ(ドラム)との初共演で魅せる丁々発止の鋭いパッセージも聴きどころ。クラークの『Cool Struttin’』のタイトル書体はヴィレヴァンの看板のモチーフになった。

Profile

若杉実/わかすぎ みのる:足利出身の文筆家。 CD、DVD企画も手がける。 RADIO-i (愛知国際放送)、 Shibuya-FMなどラジオのパーソナリティも担当していた。 著書に『渋谷系』『東京レコ屋ヒストリー』 『裏ブルーノート』 『裏口音学』 『ダンスの時代』 『Jダンス』など。ご意見メールはwakasugiminoru@hotmail.com