上杉憲実の情熱

20代で足利学校”中興の祖”に

今から31年前の、平成2年。

「日本最古の学校」足利学校が昔の姿で復元され、「中興550年祭」が挙行された。

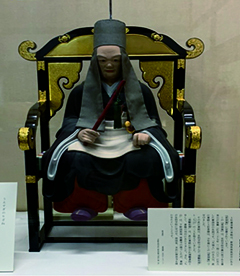

中興とは、一旦さびれたものが再び勢いを取り戻すこと。その立役者は、同校のゆるキャラ「のりざねくん」のモデル、室町時代の永享4(1432)年頃、関東管領(関東地方を治める要職)だった上杉憲実だった。

まずは市民の知名度を探ってみよう。

足利総合運動場で散歩中の方々、市内の商店街の店員さん達に次々に質問をしてみると、憲実を「知っている」と答えたのは65人中6人だけ。どんな人物か説明できる人は、たった1人。大恩人は、意外と知られていない。

室町時代、全国の学徒が足利へ

室町時代の永享4〜11年頃、関東管領(関東地方を治める要職)だった憲実は、当時衰退していた足利学校の強化に着手した。鎌倉の僧侶を学長として招いたり、私物の貴重な蔵書を数多く寄進するなどの尽力で、足利学校の名を高め、北は奥羽から南は琉球まで全国各地から生徒が集まる学校に発展させていった。

なぜ学者でもない憲実が、そこまで教育機関の充実に力を注いだのか。「戦乱に明け暮れる時代、武士が学問を学ぶことによって、平和な世の中を作りたいと願ったのではないか」と、足利学校事務所の大澤伸啓学芸員は語る。その時点で憲実は、学生記者の私たちと同じ若干20代の若さ!志の高さに感服する。

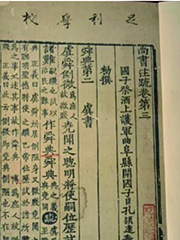

憲実が寄進した書籍の多くには「学校外の持ち出し禁止」と書かれており、書物は個人の物ではなく《みんなの物》という発想がうかがえる。その中の「尚書正義」には、平成と昭和の元号の由来とされる言葉があり、「礼記正義」と共に国宝に指定され、今も学校内の収蔵庫にしまわれている。

日本中から希望に満ちた人材がこの足利に憧れて集まって、平和な世を作ろうと学問に励んでいたなんて、なんと素敵な史実だろう。

当時の学びの基本《書写》も現場で体験させて頂き、私たちも背筋が伸びた。

取材=川又万由佳・岩崎朱里・川野辺茜

[白鴎大学地域メディア実践ゼミ]