繊維技術支援センター

雲井織の再現、解し織の進化も

今から98年前の、大正13年。足利伝統の繊維産業を支える「県立工業試験場」が誕生した。「繊維技術支援センター」と名を変えて今も続いているこの施設で取材班がまず目にしたのは、ロビーに展示されている〝幻の織物〟雲井織! まずこの話から始めよう。

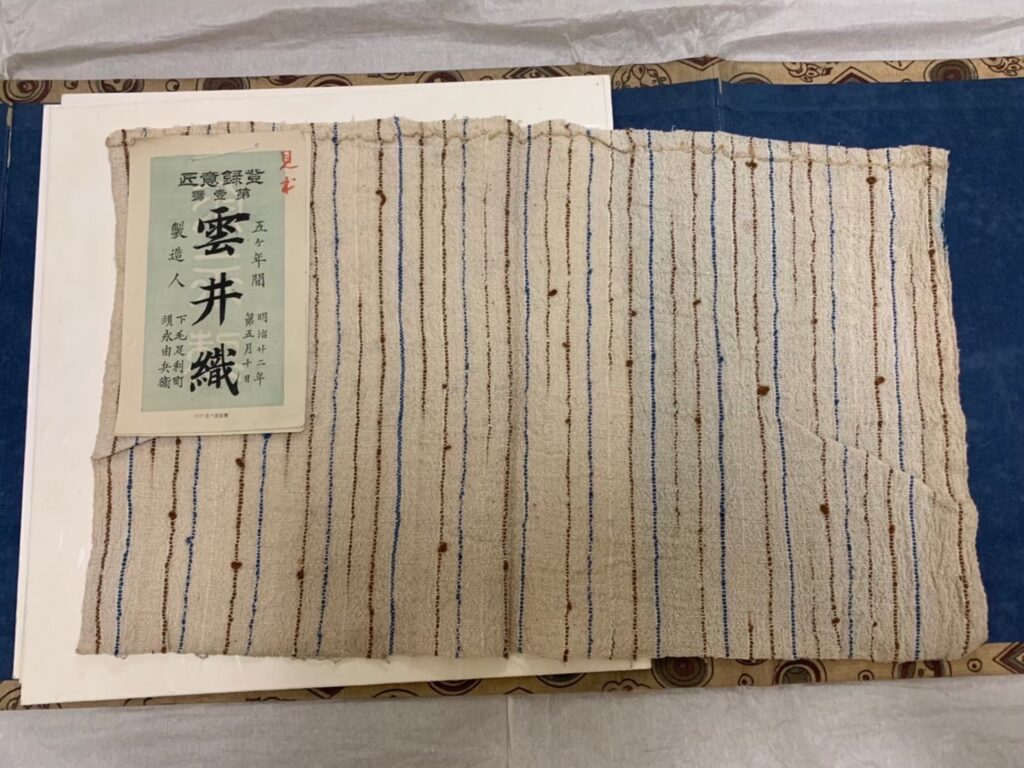

かの有名な足利織物の一つ・雲井織は、明治時代に生まれ、日本で一番最初に意匠登録が認められた名品だった。しかしその後、新しい織物の登場に押されて次第に影が薄くなり、製造方法も分からない、現存する本物も見つからないという状態に陥った。そこからどうやって、センターは再現・展示にこぎ着けたのか───?

所変わって、明治時代の織物講習所が前身の、足利工業高校。「開かなかったらどうしよう」と、校長先生が、私たちの前で金庫の鍵を操作する。カチャ! 普段は滅多に開けない扉の奥から出てきたのは、20年前に発見された正真正銘の雲井織。実は平成14年、ここを訪れた栃木県職員が膨大な資料の中から、この雲井織の実物をたまたま発見したのだという。

織物の町を支え一世紀

しかし、製法を解明する為とは言え、貴重な唯一の本物をバラバラに解く訳にはいかない。相談を受けた「繊維技術支援センター」は、この雲井織の端をほんの少しだけ解き、見よう見まねで1年がかりで再現してみせた。それが、あのロビーに展示されているレプリカなのだった。

また、大正初期に足利で特許出願された技法「解(ほぐ)し織」にまつわる貢献もある。かつては盛んだった織り方なのだが、衣料品の洋装化などに押されて縮小。重要な工程の一部「仮織」を他の産地に頼らざるを得なくなった。そこで「仮織を昔のように再び足利で!」という地元業者の想いから、センターとの共同研究がスタート。洋装品に対応できる広幅の仮織技術の開発や、今は自動化技術の実験などに取り組んでいる。

再来年で百周年を迎える同センターは、これからも相談に応えて、明日の足利の繊維産業を支えていくだろう。 (足利駅から車7分)

取材=粂川美菜・岩崎朱里・佐藤麗奈

[白鴎大学 地域メディア実践ゼミ]