地蔵の湯

人々を助け、助けられ

百年カルタの範囲より、もう少し遡った明治42年。足利の現・葉鹿町にある「厄除け地蔵堂」の隣地で農業を営んでいた周東團三郎が、当時流行していた疫病退散を願って鉱泉を掘り当てた。ひ孫の繁雄さん(温泉宿「東葉館」現館主)によると、夢でお告げを受けて掘ったその湯を地域の人たちが使うと、疫病は回復に向かったという。「地蔵の湯」と名付けられ今も続くその温泉を、訪ねた。

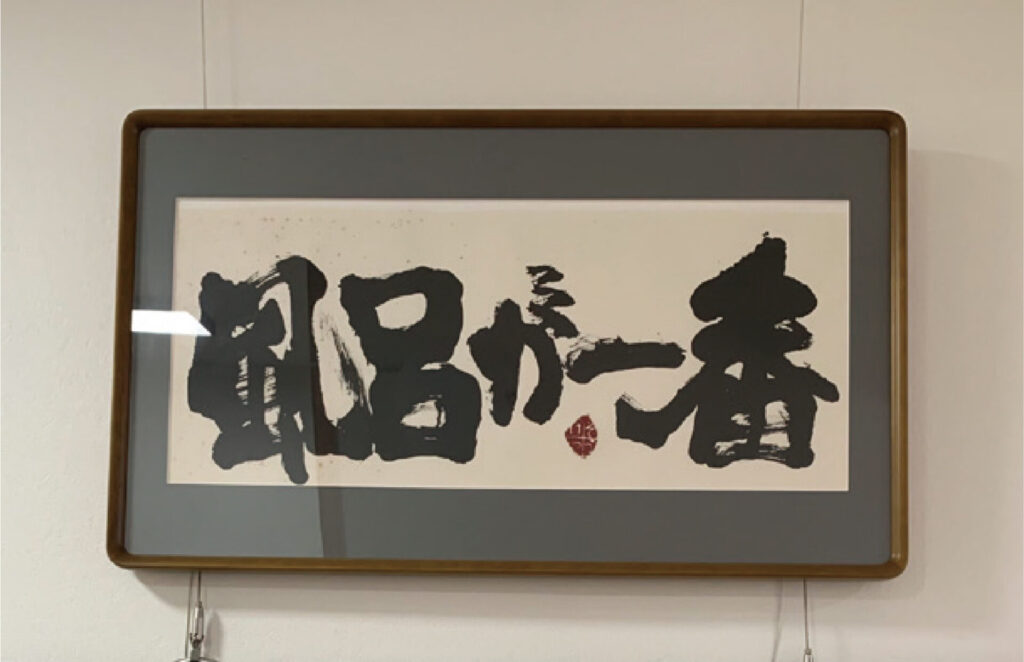

「風呂が一番」と書かれたひときわ目立つ額縁のある廊下を通って、温泉場へ。4種類の温泉の中の目玉である「地蔵の湯」は土色のにごり湯で、見た目よりも匂いはなく、入って数分で体がじんわりと温まってきた。「このにごり湯が、ここの名物でよぉ。」70年以上も通う常連さんが、誇らしげに言う。昔は地下で薪を焚いて湯を温めており、入っていると時折「どうですかー?」と湯加減を尋ねる声が下から聞こえてきたという。近所の人は子供の頃遊んでいると、当時の館主に「薪をくべてくれ」と言われ、実際に地下まで行って薪を焚いていたそうだ。

夢のお告げ?で始まり百十三年

そんな一体感は今も受け継がれ、常連の人たちは「人との交流」がここの魅力だと口を揃える。浴槽の淵に腰を掛け足湯をしながら会話を楽しんでいると、気づけば30分経っているという。地域の人だけでなく、遠来の初対面のお客さんでも分け隔てなく交流できる空間で、体も心も温かくなる。

しかしこの温泉も、一昨年からは「今までにない経営難」に。以前は繁忙期には宿泊(東葉館)の方も満室だったが、コロナ禍でキャンセルが相次ぎ「電話に出るのが怖かった」という。そんな中、「スーパー銭湯とかじゃなくて、この温泉に行きたいんだ。だから続けてほしい」というファンの言葉や、実際に足を運んでくれる温かいお客さんたちに励まされ、頑張って営業を続けた。その結果、先月のゴールデンウィークには久々の満室を達成できた。

疫病から人々を助けたいという思いから始まった「地蔵の湯」は今、コロナという現代の疫病の中で、今度は人々から助けられているのだ。(小俣駅から2キロ)

取材=牧野廿那・氏家綾音・泉浦光

[白鴎大学地域メディア実践ゼミ]