映像クラブ

手作りで「地産地消」の映画を製作

今から23年前の、平成10年。市民団体「足利映像クラブ」の前身の同好会が誕生した。当初は、山好きな人たちがお互いの登山映像を見せ合う山岳映画会だったが、やがて「家族や自分の形見になるような作品を作りたい」という思いから現在のクラブに発展した。今は「たった 一つ だけの小さな映画を作りませんか」と呼びかけ、定期的に映像編集講座を開き、参加者たちが市民映画祭などに向けて各人で作品を製作している。

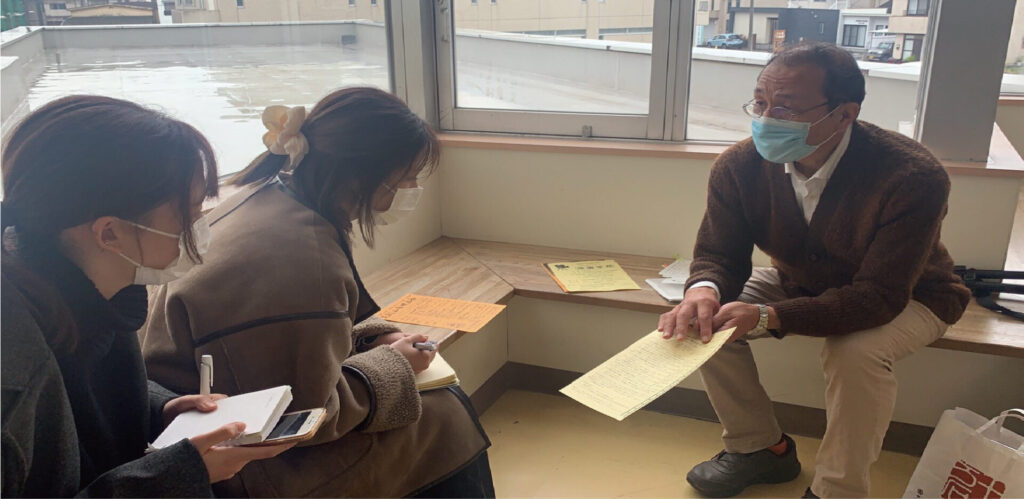

私達が見学した際の講座は、「自分史」がテーマ。古い8ミリフィルムをデジタル変換すると、長年見られずにいた人物や景色が蘇る。参加者の皆さんは、「映像は時間が経った時に価値が出る」「自分がどう生きるべきなのか探しながら記録を撮り、その生き様を残したい」と考えていた。

撮って楽しむ自分史、地元史

同クラブの石川勝代表は、「僕らがやることは、住んでいる町で感じたことを映像にし、映像の楽しさを伝えること」と熱く語る。住む町で出会った感動、自分の世界観を文章と同じ気持ちで映像に込める「小さなジャーナリスト」たち。それを地元の人が見て反応が返ってくる。そんな「地産地消の映画」の在り方を大事にしていきたいという。

この日の講座で紹介された作品は、堀浩さんの「笑顔がいっぱい!やばっこ」。20年前に別の方が撮り始めた地元の児童会活動の記録を引き継ぎ完成させた。地元住民だからこそできる「やばっこ」の歴史に寄り添った作品だった。映画やドラマのロケ地が多い“映像の町”足利には、こんな市民の活動もあるのだ。

今年の11月27日には、原点である山岳映画の第24回映画会が、足利市民プラザで開かれる。10時・13時半の部とも先着130人、入場無料。

取材=深澤凪・粂川美菜・神戸美咲

[白鴎大学地域メディア実践ゼミ]