蕎麦切り会

あの手この手の行動派

今から22年前の、平成12年。足利市内の蕎麦屋さんで作る商業組合の中に、〝イベントやってこーよ〟系のグループ「足利手打ち蕎麦切り会」が結成された。

お客は例幣使から繊維商人へ

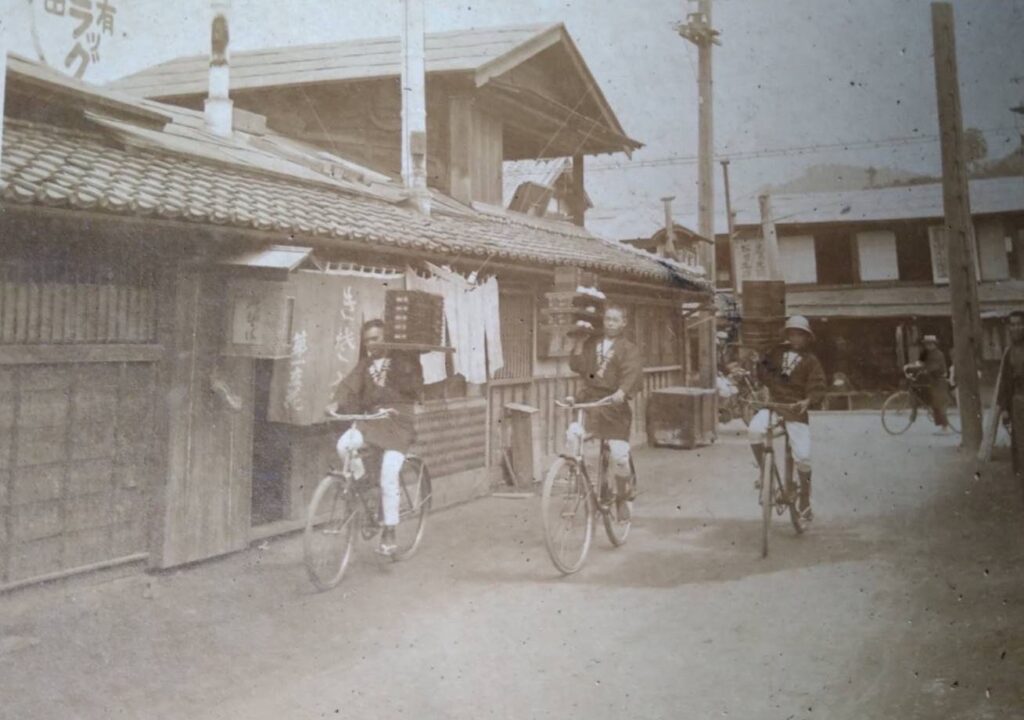

この会を立ち上げたのは、足利で2番目に古い蕎麦屋「荒川屋」の4代目・稲村喜治さん。店の目の前にある日光例幣使街道は、江戸時代に朝廷から日光東照宮の徳川家康の墓参に向かう「例幣使」が往来した道で、荒川屋の前身は、彼らが食事や休憩をする茶屋だった。その慣習が明治維新で途切れると、喜治さんの曾祖父が蕎麦屋に転換! 以後、今度は足利で栄えた繊維産業(前号カルタ「せ」参照)のおかげで、織物を求めて東京からやって来る商人たちが主なお客となって繁盛した。

蕎麦は大人数に一度に振る舞えるので喜ばれ、足利には次第に蕎麦屋が増加した。荒川屋の看板メニュー「例幣使そば」をはじめ、足利の蕎麦に細打ちで白っぽい江戸前そばが多いのも、「東京の人をもてなすため」だったとか。

ストーリーのあるイベントを

祭り、合戦、畑作にも挑戦

そんな最盛期の昭和時代を過ぎた平成15年、誕生まもない蕎麦切り会は「足利の蕎麦を再び盛り上げよう」と、そば祭りを開催。2日間で1万人以上が訪れる人気イベントとなり、約10年続いた。

続いて平成29・30年には、市内の蕎麦屋をスタンプラリー形式で巡る「そば巡り合戦」を企画。36店舗が参加し、河北地域と河南地域に分かれて戦国合戦風ののぼり旗を立て来店者を誘った。

さらに、同じ平成30年からは、「足利産蕎麦を作ろうプロジェクト」も始動。〝開墾から盛り付けまで〟を合言葉に、全員が会のメンバーで「せっかくだから昔のやり方でやってみよう」と畝作りから収穫まで全て手作業で行い、収穫した蕎麦は「足利学校さままつり」で来場客に振る舞っている。

蕎麦切り会の現会長・稲村喜彦(喜治さんの息子)さんは、コロナが落ち着いたら「ラーメン、うどん店ができないようなストーリーがあるイベントをやりたい」そうで、次の一手が楽しみだ。

取材=岩崎朱里・粂川美菜

[白鴎大学 地域メディア実践ゼミ]