イチゴに掛けた男

貧困脱出、御厨から日本一へ

今から71年前の、昭和25年。御厨町(後に足利市に編入)の町議会議員だった仁井田一郎は、農業視察団の一員として訪ねた静岡県から、苺の苗8本を持ち帰った。

今や53年連続で出荷量全国一位を走り続ける栃木県の苺生産が、スタートした瞬間だった。

一郎はそれ以前から、地元の貧しい農業を変えていくために農作物の栽培改革を掲げ、小さい耕作面積で作れる苺の導入を提案していた。

しかし、念願かなって持ち帰った8本の栽培は…乾燥にあってあえなく失敗。

それでもめげずに、しっかり技術を学ぶため、はるばる神奈川県寒川町まで2日がかりで自転車で向かい、点在する苺農家を走り回った。

「とちおとめ」のルーツは足利

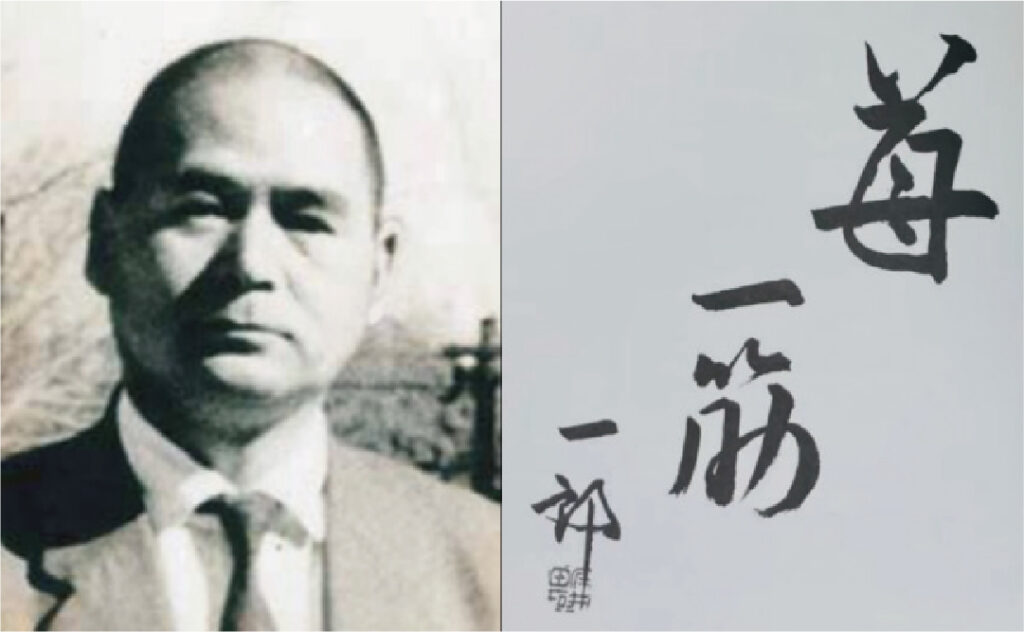

サインを求められたら「苺一筋」と書き、近所の人からは「苺キ●ガイ」と呼ばれたほどの情熱で、ついに昭和27年、ほんの少量ながら足利の青果市場へ記念すべき初出荷。

その後次第に努力が実り、生産農家も増えて、苺は足利の新しい農産物として町を活気づけて行った。

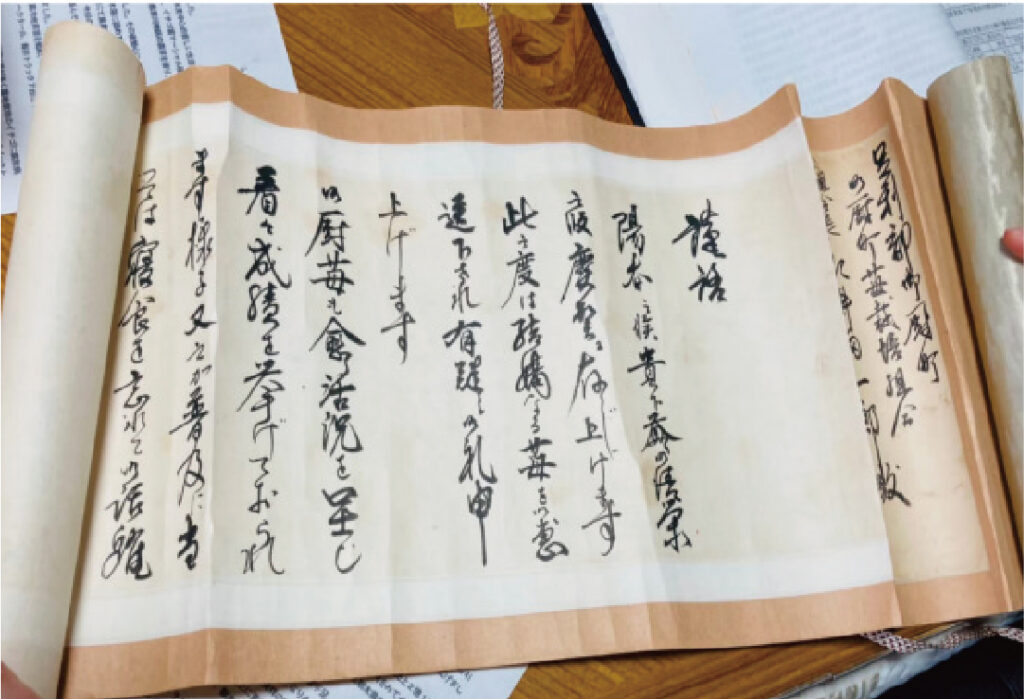

昭和32年、当時の栃木県知事から一郎に届いた直筆の手紙には、「御厨苺も愈々(いよいよ)活況を呈し、着々成績を挙げておられます様子、又これが普及に当たっては寝食を忘れてご活躍…」という激励の言葉が綴られている。

今は県内での苺生産の主力は真岡市などに移ったが、最盛期の足利を知る当時の生産者は、「あの頃はよかったね。苺のおかげで家は新築できたし、子供を大学に出すことができた。 早朝からの苺摘みが懐かしく思い出される」ーーと、笑顔で息子の仁井田一雄に語っているという。

栃木の乙女「とちおとめ」のルーツは、1人の「あしかがオヤジ」だったのだ。

取材=今泉杏優・新村萌・岸なつみ

[白鴎大学地域メディア実践ゼミ]